|

[트래블인사이트▶ 티티엘뉴스]

불가리아 격언에 이런 말이 있다. "귀보다는 눈을 믿어라.”

■ Bosnia - Herzegovina : Mostar, Sarajevo, Medugorje / Macedonia : Skopje, Ohrid / Bulgaria : Sofia, Arbanasi / Montenegro : Kotor

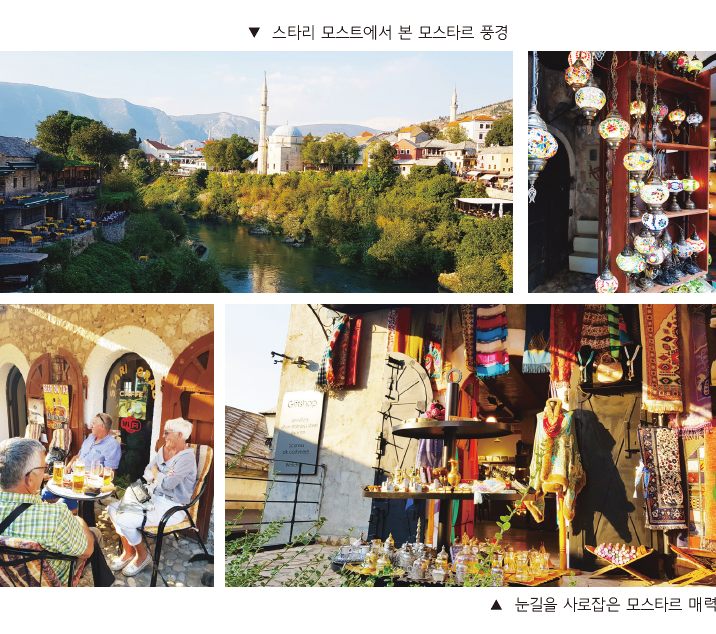

누가 그랬다. 모스타르의 자랑인 어느 다리에 도착하면 물 속으로 뛰어드는 청년이 있을 거라고. 돈이 적당하게 모금 되면 그 일이 바로 일어난다고. 그걸 가서 봐야 하는 건가 잠시 고민하던 찰나, 생각없던 걸음은 벌써 ‘스타리 모스트(Old Bridge : 오래된 다리)’였다. 유난히 사람들이 북적거리고 핸드폰을 머리 위로 들고 있던 시간, 시선이 멈췄다. 다리 위에서 다이빙 준비운동을 하는 마르고 마른 한 남자를. 사람들은 기다리고 있었고 나는 필사적으로 그 군중 틈을 파고들며 다리를 건넜다.

사실 ‘모스타르(Mostar)'라는 도시의 이름은 ‘다리의 수호자’라는 뜻을 가지고 있다. 그만큼 네레트바 강 위에 매끈하게 만들어진 스타리 모스트는 모스타르의 상징이다. 하지만 1993년 내전으로 인해 크로아티아 포병대에 의해 파괴되고, 유네스코의 후원으로 2004년 다시 개통되었다.

모스타르뿐만 아니라 수도였던 ‘사라예보’도 포위당한 상태였지만, 국민들은 스타리 모스트의 상실을 아파하며 ‘국가 애도의 날’을 선포했다고 한다. 총탄 속에서도 모스타르는 하나씩 재건되고 있었다. 감각적인 카페에서 맥주 한 잔을 즐기며 모스타르에 활기를 전해주는 사람들의 온기 덕분에, 전통을 입은 크고 작은 상점은 오늘도 미소를 건네고 있었다.

이름만 들어도 어깨가 움츠려드는 건 어쩔 수 없는 일. 가끔 이럴 땐 한국 뉴스에서도 자주 접근하지 못했던 나라들의 ‘근황’을 잠시 보여주면 좋겠다는 생각을 한다. 사고가 났을 때, 다큐로 만들 때만이 아니라 선입견을 풀어줄 수 있을 만한 특파원들의 기획 영상들이 목마르곤 한다. 사라예보는 여느 도시들과 다를 바 없었다. 아니, 솔직히 말하면 경쾌했다. 물론 번화가의 반짝임은 아니었지만, 시내에서 만났던 그 정겨움이 묻어났다.

’유럽의 화약고‘로 불리는 발칸 지역 중에서도 중심에 있는 곳. 1차 세계대전 도화선이 된 사라예보 사건(1914년 6월, 오스트리아 황태자 부부가 사라예보에서 암살된 일)의 시발점인 ’라틴 다리‘를 건너 구시가로 들어갔다. 문득 보스니아-헤르체고비나의 수많은 다리들을 건널 땐, 혹시 모를 누군가의 아픔을 애도해야 한다는 깨달음도 잠시, 구시가인 ’바슈카르지아(Bascarsija)‘ 광장의 흥겨움에 연신 사진기를 들이댔다.

간절하고 절박한 이들에게 위안으로 남은 메주고리예. 오로지 성가가 울릴 뿐, 고요함과 침묵이 감도는 그곳에서 흐느끼는 이들과 마주쳤다. 듣지 않아도, 알지 못해도, 붙들고 읊조리는 희미한 음성은 우리에게 눈물로 남았다.

이름 없던 작은 농촌마을이 1981년 여섯 아이들이 성모마리아를 직접 보았다는 소식이 전해지자 카톨릭의 성지가 된 곳. 인구 5천 명이 채 되지 않는 마을에 수천만 명의 순례자들과 관광객이 찾는다. 520m 산 꼭대기에 있는 14톤의 콘크리트로 만든 십자가가 하얗게 빛나던 밤. 산과 산 사이에라는 뜻에 걸맞는 메주고리예에서의 하늘 바라던 하루가 그렇게 저물었다.

국경을 넘을 땐 인내심이 필요한 법. 유심이나 로밍은 필수다. 지루함을 달래던 중 무심코 검색하는데 마케도니아를 눈앞에 둔 그날, 이 나라의 국호변경이 잘 안 되었다는 뉴스를 보았다. 바로 그 결정적인 날에 나는 마케도니아를 밟았다.

TiP : '유럽 ONE 통합 유심(굿로밍 社)'은 정통 발칸 지역 대부분을 포함한다. 유럽 60개국을 포함하고 있으며 국내 포털 사이트에서 미리 검색하여 공항 수령으로 구매 가능하다.

▲ 스코페 구시가지 풍경

알바니아계 인도 국적을 가진 로마가톨릭교회, 故 테레사 수녀. 노벨 평화상의 주인공이기도 한 그녀의 공간을 잠시 들렀다. 그녀가 세례를 받은 성당 터에 세워진 추모의 자리. 한 평생 단촐했던 삶의 흔적을 보며 마케도니아에서 태어난 그녀의 어린시절을 상상했다. 천진난만 했을 시절처럼 스코페에서 만큼은 훨훨 아이처럼 자유롭길 바라면서.

▲ 테레사 수녀 기념관

강아지들이 연신 따라붙었다. 나의 손에는 요기할 것이 전혀 없는데도 아랑곳하지 않고 길을 안내했다. 누군가는 오흐리드에서 길을 안내하는 성스러운 녀석들이라고도 하고, 누군가는 이미 길들여져서 그렇다고 했다. 함께 걷고 걷던 길목 끝에는 오흐리드 호수가 펼쳐졌다. 석양과 더불어 반짝이는, 유럽에서 가장 오래된 호수에 앉아 속닥거리는 연인을 보니 나에게도 미소가 번졌다.

소피아의 아침은 맑았다. 우리나라 예능 프로그램에 불가리아 셰프 미카엘이 퓨전음식을 만들어낼 때마다 불가리아가 참 궁금하곤 했는데, 비싸지 않은 금액대의 호텔도 예상치 못하게 좋았고, 데스크 직원부터 거리에서 마주치는 사람들 모두 친절함에 몸에 배어 있었다. 가장 인상적인 건 온천수가 거리에서 콸콸 나온다는 점이다. 당장이라도 노천온천을 알아보고 싶던 그 마음은 여전히 유효하듯 심심하면 불가리아 가는 비행기 표를 찾는 건 어쩔 수 없다.

흥미로운 건 역사와 공존하는 소피아의 공기였다. 세르디카 유적이라고들 하는데, 비잔틴 시대 ‘세르디카’로 불리던 이곳, 소피아를 의미힌다. 우리나라 서울이 ‘한양’이었던 것처럼. 국립 고고학박물관을 가면 그 오랜 역사를 경험할 수 있다. 아직 발굴하지 못한 유물들이 많아 불가리아는 파헤치면 과거와 마주친다는 농담이 있을 정도라고.

러시아 문자의 모태로만 알고 있던 키릴문자는 그리스 선교사 키릴로스가 ‘글라골 문자’를 바탕으로 9세기 말 불가리아에서 만들었다고 한다. 영어도 없고 오직 키릴문자만 가득한 불가리아 소도시에서, 체념하고 어느 상점 이름을 보니 ‘아르바나시’가 나도 모르게 읽히는 기분이었다. 언어란, 현지에서 습득하는 게 최고라는 걸 이렇게 깨닫는다.

아르바나시 골목에서 길을 건너려는데 빠른 속도로 오는 차가 있길래 얼음이 되어 반사적으로 앞좌석을 바라보았다. 아버지의 차를 탄 것 같은 어린 여자아이는 밝게 손을 흔들고 있었다. 본능적으로 웃으며 손을 흔드니, 여자아이는 더 세차게 흔들며 얼떨결에 제대로 인사를 나누게 됐다. 동양 여자라서 그랬던 걸까, 바로 차를 멈춰주었다면 나는 그 여자아이의 집에 놀러가고 싶어서 머리를 굴렸을지도 모른다. 다시 간다면, 순박하고 정겨운 시골마을, 아르바나시에서 우연이라도 다시 그 여자아이를 만나 하룻밤 청하고 싶다.

아드리아해와 마주하고 있는 디나르알프스 산맥은 몬테네그로의 산을 가리고 있다고 한다. 나라 이름 자체가 ‘검은 산’을 의미할 수밖에 없는 이유. 거친 명칭인 듯하지만, 아드리아해를 가진 코토르의 향기는 달콤하고 쌉싸름했다. 마치 초콜릿 한 조각을 먹은 것 같은 청춘이 주말을 보내고 있었으니까.

▲ 성벽으로 둘러싸인 코토르에서

세르비아 왕가로 인해 만들어진 성벽으로 둘러싸인 코토르. 베니스에서 마음껏 길을 잃어도 좋겠다는 생각이 들던 때가 눈앞에 펼쳐졌다. 베네치아 공화국의 지배를 받았던 자태가 골목들 사이사이에 여전히 피어있었다. 먼 곳에서 오는 사람들이 만나고 헤어지는 항구가 있다보니, 코토르는 젊었고 그들만의 트렌드가 있었다. 로마시대부터 사람이 살기 시작했다는 유구한 곳은 묵묵히 몬테네그로의 현재를 지지하고 보듬었다.

▲ 몬테네그로 페라스트(Perast) 인공섬, '바위의 성모(Our Lady of the Rock)‘

겪어보니, 별반 다를 게 없었다.

이래서 편견은 직접 마주해야만 풀리는 일인가보다.

발칸 = 김세희 에디터 sayzib@ttlnews.com

|